pdfファイルはこちら→とや英津子選挙事務所開き

Just another WordPress site

pdfファイルはこちら→とや英津子選挙事務所開き

練馬の豊玉九条の会や日本共産党とよにし応援団で活動され、2020年7月23日に89歳で亡くなった石黒昌孝さんのことを書き残しておきたいと思います。その業績とともに、はにかむような笑顔、大きな手を忘れないために。

石黒さんは1931年に東京で生まれました。日中戦争が始まった年です。千葉農業専門学校(現千葉大学園芸学部)農芸科学科で学んだのは、終戦をはさむ時期になります。卒業後は横浜税関、東京税関に勤務し、全国税関職員組合(全税関)に加入しました。以後、石黒さんは輸入食品の分析に一生を捧げることになりました。

税関は大蔵省(現財務省)に属します。大蔵省は1961年以降、戦闘的な全税関を潰そうと第二組合を組織させ、全税関から組合員を脱退させようとして、昇任差別、配転などの嫌がらせをしました。これに対して1974年に全税関の4支部430人が損害賠償と慰謝料を要求して、税関マル生裁判を起こしました。このとき石黒さんは全税関の委員長でした。この裁判は国家公務員が国を相手に起こした裁判の最初の例になりました。

マル生とは生産性向上運動のことで、この運動に関する文書に「生」の字を◯で囲んだスタンプを押したため「マル生」と呼ばれます。国鉄や郵政の例が有名ですが、労使協調を強要するマル生に反対する闘争は労働組合の分裂を伴いました。税関マル生裁判は長期化し、石黒さんの退職後の2001年に東京支部については最高裁判所で組合側の勝利となりました。

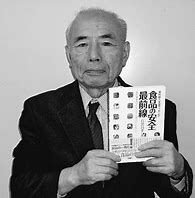

定年退職した石黒さんは、農民運動全国連絡会(農民連)事務局に移りました。そして農業者・消費者の募金による、行政・企業から独立した食品分析施設の設立のために奔走します。そして1996年に農民連事務局次長として東京・板橋区に農民連食品分析センターを開設、所長となりました。以後、石黒さんは食の安全と食糧主権を求めて全国で講演活動、テレビ出演、諸紙誌への執筆を旺盛に行い、この分野の第一人者となりました。

豊玉九条の会では、その創立にあたって呼びかけ人となり、2007年12月には「憲法と食の安全」と題して輸入食品の農薬汚染、危険な添加物について、幕の内弁当の食材の例を挙げて分かりやすく語りました。

著書に『それでも食べますか 輸入食品を分析してみると』(かもがわ出版、2002年)、『食品の安全最前線 食糧輸入大国ニッポンで』(自治体研究社、2010年)があり、また『関税中央分析所報』『みんなのねがい』『あすの農村』『女性&運動』『住民と自治』『前衛』『部落』『学習の友』『歴史地理教育』『女性のひろば』『食べもの文化』などの雑誌にたくさんの論文を執筆されています。

写真1 著書を手にする石黒さん 2010年

写真2 中国ギョーザの解説でテレビ出演する石黒さん 2008年

写真3 未来をひらく教育のつどいで報告する石黒さん 2009年

田中さんはしんぶん「赤旗」記者として活動され、引退後は豊西支部の支部長として地域での活動の先頭に立ってこられました。また、治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟、いしずえ会、全日本年金者組合など幅広い活動をされてきました。こうした活動を物語るように、「しのぶ会」(2019年11月17日)には各界から会場が溢れんばかりの大勢の方にお集まりいただき「田中さんの思いは私たちが受け継ぐ」との決意を新たにするつどいとなりました。

田中穣二さん 略歴

『あすの農村』1975年1月号 田中から三木へ 政権交代にみる自民党の体質

『前衛』1975年3月号 社会党大会と「解同」朝田派の問題

『あすの農村』1976年6月号 統一戦線こそが危機を救う道

『赤旗日曜版』1981-82年連載 にほん語日本語

『前衛』1982年12月号 「赤旗」の「です・ます」調のすすめ

などがある。

『あすの農村』1986年2-3月号 暦は楽し

『あすの農村』1988年10月号 シーボルト展とカモシカ

『文化評論』1992年4月号、5月号 日本語がおもしろい 私の文章修行

『女性のひろば』1997年1月から連載 大きなクリの木の下で 妻を介護して

『人権と部落問題』2005年4月号 年金生活者の現状とたたかい

『とや英津子後援会ニュース』2015-18年連載 ジョージさんの豆知識

などを発表した。

『にほん語日本語』創芸社 1982年

『わかりやすく書く:文章修行』白石書店 1986年

『ミニコミ紙・ビラ・口頭宣伝:文章修行』白石書店 1990年

『たのしい日本語:文章修行』白石書店 1992年

『かな子の仕事:遺文集』私家版 2000年

『都江堰と創設者李冰父子:覚え書中国古代の水利施設』光陽出版社 2001年

『私八十歳になりました』私家版 2004年

『年男の独り言 84歳になりました』私家版 2008年

『続にほん語日本語』私家版 2018年

とよにし応援団秋のつどいは台風17号の迫る9月22日、「だれもが自分らしく暮らせる明日へ」の呼びかけで開催され、沼田正明さんの司会で次のように進行しました。

相次いで亡くなられた会員の三澤房續さん、津田玄児さん、田中穣二さんに黙祷

・今成会長代行のあいさつ

・のむら練馬区議会議員の報告

・とや東京都議会議員の報告

・日本共産党創立97周年記念集会での志位委員長報告ビデオ視聴

・長田豊玉9条の会事務局員より、3000万署名活動協力の訴え

・納富共産党支部長より、共産党を強く大きくの訴え

市民・野党共闘の共通政策13項目の実現には、やはり連合政権を実現しなければ、との思いで集会を終えました。今後の応援団のイベントとして、日韓問題などの学習講演会、議員とともに「はしご酒」、などが企画されています。

のむら説区議のお話

練馬の第3区議会で30分の質疑をしました。主に補聴器補助についてです。

65歳以上の方の6割は難聴を抱えていると言われます。練馬区では約9万人。日本では難聴の方でも補聴器を使っておられるのは2割弱、片耳でも15万円はしますから、高くて買えないのですね。

東京都はすでに2007年に高齢者補聴器購入費助成制度を作っていますが、区を通じての包括支援で、練馬区にはまだこれを利用できる制度がありません。

聞こえにくいと、認知症やうつの進行が早いと言われます。本当に悪くなってからでは脳の働きがついて行かないので、早めに補聴器を使うことが必要です。練馬区にもぜひ補聴器補助制度を作らせましょう。

とや英津子都議のお話

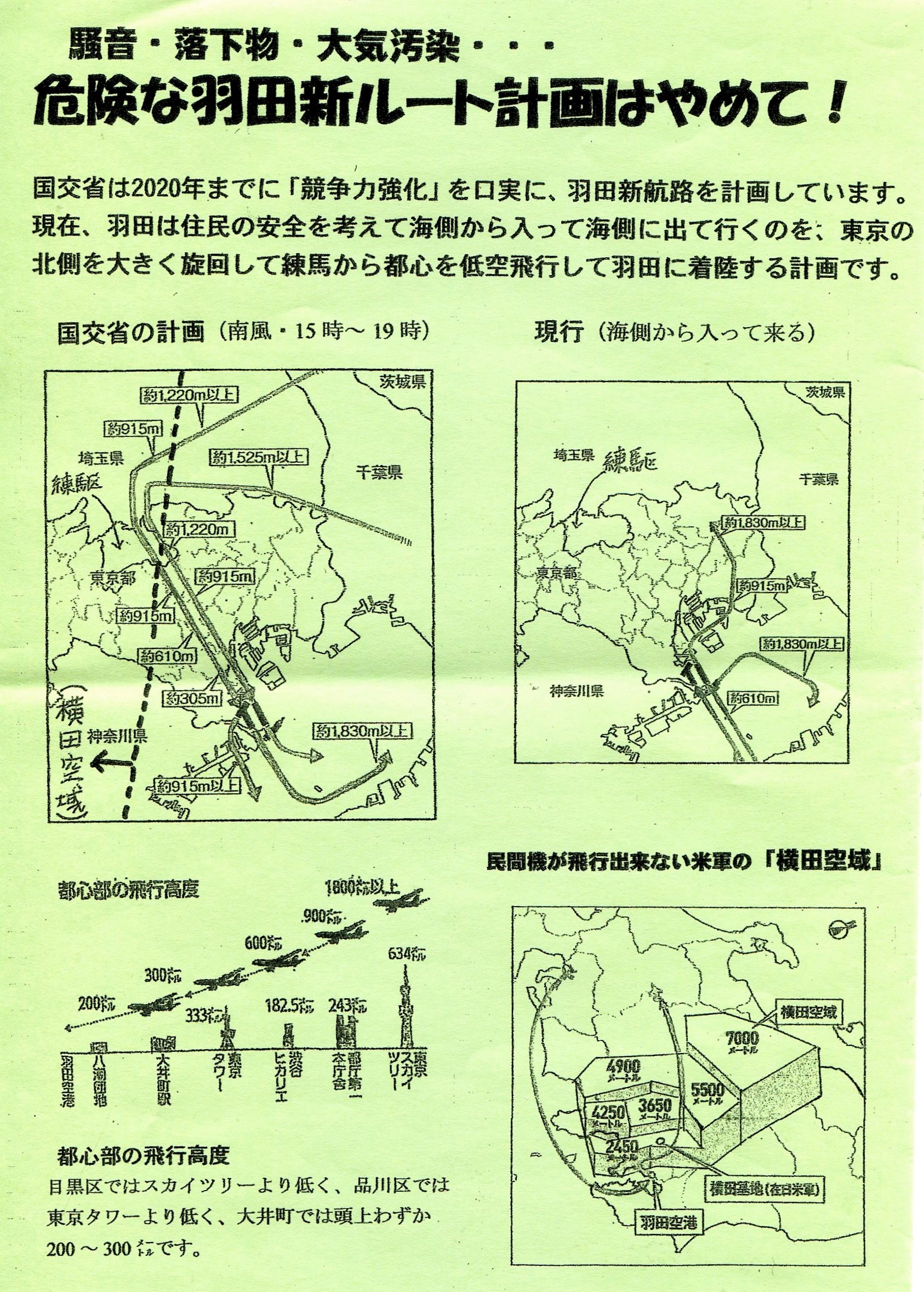

都議会で40分の代表質問をしました。多岐にわたりますが、まず羽田空港新ルート問題。豊玉の上空も飛びます。騒音や落下物が心配です。

カジノ誘致問題。ギャンブル依存症が心配です。

ラグビー、オリパラの事務局に多数の都職員が出向させられている実態。オリンピック会場を視察してきましたが、灼熱対策の舗装は足下にしか効かないんですね。開会日の8月9日は長崎の平和記念日ですが、平和の祭典になるのか。

関東大震災の朝鮮人犠牲者追悼式に、小池都知事は今年も追悼文を送りませんでした。石原都知事さえ送っていたのですが。

台風15号の被害。大島を見てきました。復興支援が必要です。

来年は都知事選があります。まだ候補者は決まっていませんが、自民党は小池知事に付くのでしょうか。都民ファーストは公明党に近づいています。注目していきましょう。

2013年の「とよにし応援団」発足以来、何度も会合に出席してくださっていた三澤房續(みさわ ふさつぐ)さんが、この5月28日に亡くなりました。享年94。物静かな、本物の紳士でした。折々にお聞きしたこと、調べたことから、三澤さんの生涯について記録しておきたいと思います。

三澤さんが逓信省航空機乗員養成所に入所したのは1942年4月。前年12月には太平洋戦争が始まっていました。同養成所は本来は民間のパイロットを養成する学校でしたが、1年間の講習ののち卒業生の多くは予備役の下士官、つまり軍人になりました。同期生では三澤さんだけが中華航空に就職して北京に行き、操縦士としてオランダ製の6人乗りの小型機に乗りました。北京はすでに1938年に日本軍によって占領されており、中華航空も関東軍や中華民国臨時政府の出資のもとに経営されていました。

しかし三澤さんの民間機パイロット時代はわずか半年で終わりました。1943年のうちにはもう陸軍に招集されて浜松に行き、重爆撃機を操縦させられました。当時の重爆撃機は全幅20メートルを超え、1トンまでの爆弾を積めるものです。特別操縦見習士官として、陸軍浜松飛行学校では学徒出陣の操縦候補生や少年飛行兵の教官ともなりました。三澤さんは19歳の未成年ですが、生徒には23、4歳の人もあったということです。夜間は船団の護衛で飛び、昼間は教育にあたり、1日に10時間操縦したこともあって、終戦までに1800時間ぐらいは乗ったそうです。自衛隊の操縦資格保持の最低飛行時間は年間90時間ですから、3年余で1800時間というのは、ものすごい数字です。

1944年10月に三澤さんは台湾を経てフィリピンに行き、爆撃機を操縦しました。60機ばかりあった僚機は米軍の攻撃で7機になり、米軍機に追われながら日本に帰還しました。

復員した三澤さんは東京都に就職しました。都職労(東京都区職員労働組合)で活動し、1973年から「北二税支部」の大会代議員、さらに中央委員の選挙に当選していますが、中央執行委員にはなっていません。同支部から中央執行委員も出ていますので、三澤さんは職場の支部長の任務に専念して、仲間を中央執行委員に出したのでしょう。

このころの都職労では500人の大会代議員のうちから250人の中央委員が選出され、さらに中央委員のうちから50人の中央執行委員が選出されていました。「中央委員」とは要するに中央執行委員選挙人ということになります。5巻本の『都職労の歴史』巻末の役員名簿には中央執行委員以上しか掲載されていないので、残念ながら三澤さんのお名前はありません。また機関紙『都職労』の役員選出経過記事には粗密があったり、77年には役員選挙制度が変わったりしているので、いつからいつまで三澤さんが「北二税支部」の支部長をしていたのか、いつまで中央委員に選出されていたのかは確認できませんでした。

本年5月30日付『しんぶん赤旗』訃報欄には、三澤さんの経歴について「60年入党、元党北地区委員、元都職労中央委員」の記載があります。この場合の「北地区委員」とは「日本共産党東京都北地区委員」です。職場地域の東京都北区で党役員にもなっていたわけですが、これも年代は不明です。三澤さん本人からは「党北地区委員長を務めたこともある」とうかがいました。終戦直後の、共産党が労働組合のなかで急速に伸びた時代ではなく、安保闘争が広範に取り組まれた1960年に共産党に入党されたのは、熟慮の末と思われます。

1970年代の都職労は総評・自治労のもとにあって、国政選挙では社会党候補を応援していました。当然、支持政党の自由をめぐっては労組内で激しい対立があったはずです。80年代の総評解体、ナショナルセンター再編の動きのなかでは、都職労では全労連に参加するか、連合に参加するか、どちらにも参加しない中立となるかが支部ごとに決められ、三澤さんの属していた「北二税支部」は全労連参加を選択しました。この選択過程では三澤さんはすでに定年を迎えていたものと思われます。

定年後の三澤さんは税理士の資格を得て、1989年に練馬に転居し、税務相談に当たりました。そして80歳を超えてから、飛行学校教官時代の証言活動を始めました。「それまでは生きているのが恥ずかしい思いで、人に話すことができませんでした」とは、彼の述懐です。三澤さんは直接、特攻隊員を送り出す立場ではありませんでしたが、かつての生徒のうち27人もが特攻隊員として散ったということです。あこがれの飛行機乗りになってすぐに陸軍の攻撃機を操縦させられ、しかも帰還を想定しない特攻隊員を養成する役割も果たしてしまった。そういう時代に青春を過ごされたということですね。特攻基地のひとつ鹿児島県の知覧で行われる特攻慰霊祭に三澤さんは毎年出席し、「特攻の母」として有名になった富屋トメさんの富屋旅館に宿泊しました。

私が2014年に知覧、鹿屋などの元特攻基地をめぐり、三澤さんに電話をして「いま富屋旅館に泊まっています」と報告したところ、「良く見てきてください」と言われました。知覧には特攻平和会館があり、周辺の遺構もいくつも残っています。そして鹿屋は今も海上自衛隊の航空基地です。

「戦争は、御前会議ですべてが決まったわけでしょう。東條英機も吉田善吾も松岡洋右も、みんな天皇の許可を得て戦争をやった。だから私は皇室を尊敬することには抵抗があります。」三澤さんの芯の強さの元を示す発言だと思います。会合の席ではいつも柔和な笑顔を見せながら、特攻の話をするときには声を詰まらせていた、三澤さんの姿を忘れません。

(2019.6.14 大内要三 写真は、航空機乗員養成所のポスターと、2014年の富屋旅館)

バラの咲き誇る季節。統一地方選挙・練馬区議会選挙での健闘をたたえて、5月19日、ごくろうさん会を行いました。私たちが応援した野村説さんは当選を果たしたものの、練馬区では共産党候補6人のうちひとりがわずかな差で次点となり、くやしいことでした。

乾杯ののち、大村・共産党練馬地区委員長あいさつ、野村区議あいさつを受け、7月に迫った参院選で、油断せず吉良さんの再選を必ず実現しようと話し合いました。限られた時間でしたが、若い人にアピールするネットの活用について、天皇代替わりについてなど、活発な発言がありました。

3月31日、とよにし応援団の花見を、つつじ公園で行いました。当日は天候が危ぶまれましたが、昼から晴れて絶好の花見日和に。とや都議、のむら区議も参加して懇談、楽しいつどいとなりました。

2月24日に開催された共産党とよにし応援団「のむら区議を囲む春のつどい」は、沼田さんの司会で進められ、参加者から以下のような発言がありました。

とや:目黒の子どもの虐待死問題を受けて、今回、東京都は虐待防止条例を制定します。警察が親の行動、子どもの行動をずっと観察する、犯罪人として扱うことになってしまうのが心配です。親が体罰によらない子育てを学んだり、実践できるようにすることが大事です。児童福祉司や児童心理士も全然足らないんです。練馬では児童相談所を作らないと前川区長が言っています。都がちゃんと責任を持って予算も人も付けて、一時保護所も作らなければいけない。女子高校生のJKビジネスってあるじゃないですか。私も見てきましたけれども、そういう女子高生を待ち構えている男がいるんですよ。親とうまくいかなくて逃げている子がいる。児童相談所は5時で終わりで明日来いと言うんですけど、その子はいま助けて欲しい。もうちょっと改善の余地があるんじゃないかと思う。

*こういう集会のとき、マイクを用意してもらえるとありがたい。それから、選挙のとき全国に支持を訴える電話をしたいと思うんですが、その土地の誰が出ているのか分からないんですよ。全国でやる選挙なら、そういう名簿を早く作っていただきたい。

私が最近読んだ本の中で非常に参考になったのは、堤未果さんの『日本が売られる』です。そのなかの水道だけひとつ言わしてもらいたいんですけど、国土交通省が発表したところでは、世界196カ国の中で水道の水が飲める国は16カ国しかない。その日本で水道を民営化すると。民営化で最初にやることは料金の値上げです。そしてサービスがどんどん低下していく。なぜか。それは人員整理です。首切りですね。そういうことがあるから、民営化したらとんでもないことになる。大阪では橋下徹市長が、当時103億円の黒字だった大阪の水道事業を2300億円で売ろうとしたんですね。前の市長の平松邦夫が、民営化したら災害があったときに国は援助してくれないだろうというので否決になった。

とや:東京都は水道を民営化したいんです。大阪で橋下のときの神山信一顧問が、小池都知事に呼ばれて都の顧問になったんですよ。その人が水道を民営化せよと言ったけど、いまは退任されています。これからが戦いです。水はやっぱり命に直結しますから、絶対に民営化させてはいけないと思っています。

*広島の平和記念公園に行ってきました。あそこでは韓国の人、アメリカの人、いろんな方が亡くなっているんですね。本安川から広島湾に、遺体が行ったり来たりする地獄を見たと、3世の方から聞きました。

私は「STOP! 羽田新ルート・練馬の会」の世話人をおおせつかっているんです。羽田に着陸する飛行機が、練馬上空の低空で急転回することになる。なぜかというと、横田基地があって、上空は米軍が持っているから。今まで通れなかったんだけど、多くの飛行機がオリンピックで乗り入れるからというので、通れるようになる。飛行機からはいろんな落下物があります。2017年には397件の落下物が東京湾に落ちている。これが練馬に落ちることになる。もしかしたら今度横田に来たオスプレイが夜中にニアミスでも起こしたら、大変なことになる。ぜひ皆さんに反対の表明をしていただきたいと署名用紙を持ってきました。できれば世話人にもなってください。

*民営化の問題です。去年は小中学校の給食が民営化になった。6年生に聞いたんですが、それまではご飯が残って、好きな人は自分で盛って食べていたのに、今年はその量が少ないというんです。今度はいちばん身近な用務員さん、小使いさんですね、4月に民営化になります。みんな民営化したら区の職員がいなくなっちゃいます。

*私は都立高校の図書館に勤めていました。都立高校の図書館は、189校のうち、119校が民間委託されています。そして4月から4校増える。とや先生は日比谷高校に見学に行かれたそうですが、日比谷もいま学校司書が定年後再任用の期間に入っているんで、あと数年すると日比谷高校も委託の図書館になってしまう。星見てい子都議会議員から都立高校の図書館の現状についての質問をするので教えて欲しいというので話したんですけども、この問題をきちんと取り上げてくれるのは共産党しかいないんですよ。なぜ民営化するかというと、人が居れば人件費になるけれども、民営化すると物品費になるんですね。都は人件費を削ったと、得意顔になるわけです。正規の職員がいなくなると、どんどん劣化します。委託先はビル管理会社みたいなところで、最低賃金のところで雇うものですから。

鳥取県では片山善博さんが知事のときに、今までいなかった学校司書を県立高校に配置したんです。ひとりの県議会議員が学校図書館のことをしつこく質問したので変わった。鳥取県は今、学校図書館の先進県になっているんです。共産党の都議も小池知事の政策を変えるような活躍をしてほしいなと期待しているところです。

*私は保健生協病院で、これからフレイル予防で動こうと思っています。人生100歳の時代になっているのに、70代でも歩くのがおぼつかない方がたくさんいらっしゃる。ある方の話ですと、練馬と台東を比べたら練馬の方が歩けないお年寄りが多いというんですね。動かないで済んでしまう都会になってしまったのかなと思うんですが。どうか高齢者がいちばん元気な区になっていいただきたいです。

*練馬の駅のそばに第2診療所というのがありますが、あそこの診察室の2階を借りて毎月第4水曜日の午後2時から、保健生協の保健講座をやっておりますので、ぜひ興味のある方はご参加ください。保健生協の組合員でなくても結構です。基本的には無料でやっていますから。

*内閣官房に対して意見書を出しました。東京新聞の望月衣塑子記者がたいへんがんばって質問していますが、総理官邸報道室長の干渉が強くなっている、さらに内閣記者会の運営そのものがおかしなことになっているものですから。

*安倍の総理在位が2000何日、このまま放っておいたら歴代のいちばん長い総理大臣になるという。あんな人をと後々評判になったら、私たちは恥ずかしくてしょうがないだろうと思うんですよ。幸い今年は選挙が2回ありますから、ぜひ今年を安倍政権の息の根を止める、そういう年にしたいと思っています。みなさん一緒にがんばりましょう。

「春のつどい」の記録 その2

2月24日に開催された共産党とよにし応援団「のむら区議を囲む春のつどい」で、大内要三さん(日本ジャーナリスト会議会員)は「安倍政治に別れを告げる年に」と題して以下のような報告をしました。

2月20日、安倍晋三は首相在位連続2248日となり、吉田茂を抜いて戦後第2位の長期政権になりました。1位は佐藤栄作で、8月24日に安倍がこれを抜きます。

第1次安倍政権が成立したのは2006年ですが、就任演説で「美しい国」を作ると言いました。彼の言う「美しい国」とは憲法改正と「富国強兵」を実現した国だと思いますが、これは祖父の果たせなかった夢を叶えるということでしょう。しかし岸信介は母方の祖父であって、父方の祖父・安倍寛は戦争中に大政翼賛会の推薦を受けずに当選、三木武夫とともに東条内閣退陣を要求した代議士でした。こちらの祖父のことを安倍晋三は言いませんね。

安倍が憲法改正を目指すのは、侵略戦争の反省のうえにできた日本国憲法の時代を中抜きした歴史を作りたいからでしょう。しかし侵略戦争を反省しないと韓国・中国との関係は悪化するばかりです。

その安倍は第1次政権で憲法をまるごと変えようとして失敗、政権復帰してから96条改憲、つまり国会議席の3分の2以上でなく過半数で発議させようとして失敗。今度は9条の文章はそのままにして自衛隊を認知する条項を新たに書き込む提案をしています。ハードルをどんどん下げて、何でもいいから改憲の実績を作ろうとしてきました。

改憲の実現のために、昨年9月の第4次安倍内閣の発足に伴い自民党人事がありました。総務会(大会に次ぐ決定機関)から石破派を一掃、会長に安倍腹心の加藤勝信を据えた。党憲法改正推進本部長に側近の下村博文を据えた。衆議院憲法審査会筆頭幹事に側近の新藤義孝を据えた。「改憲シフト」の人事です。11月29日には、野党欠席のまま強引に会長職権で憲法審査会を開催しました。ここで決めないと国会に改憲を提案することもできないのです。それでも自民党内部をまとめることさえできずに、国会に改憲の自民党案を提出することもできずに昨年の国会は終わりました。今年は天皇交代に関する行事などで日程が混んでいますし、来年はオリンピックです。

「富国強兵」の富国のほうでは、アベノミクスは失敗、貧富の差が拡大しました。統計をごまかしても、労働者の実質賃金の低下、可処分所得の低下は明らかです。子どもを育てられないので少子高齢化の進行、子どもの貧困は深刻になっています。高額な国民健康保険料・介護保険料の年金からの天引きが高齢者の生活を脅かしています。

「富国強兵」の強兵のほうでは、防衛予算の急上昇が問題です。いま来年度予算が国会審議中ですが、防衛予算は5兆2574億円に達しました。第2次安倍政権成立の2013年度防衛予算は4兆7538億で21世紀最低だったのですが、以後毎年増加しています。米国製兵器の爆買い予定は、昨年暮れの「防衛計画大綱」にみんな書いてあります。

しかし安倍政権の「実績」で一番の問題は、ウソをついてもいい、都合の悪いことは隠してもいい、公文書を書き換えてもいいという、モラル崩壊を国会に、政治に、社会に広げたことです。人が信じられなくなったら世の中終わりではないですか。ひとりのジャーナリストとして、これだけは絶対に許せない。こういう社会で子どもがまともに育つでしょうか。

そんな安倍政権の支持率がなぜ高いのか。ひとつ、やっているふりをマスコミが報道して、実績はないのにがんばっているという印象を与えていること。ふたつ、どうせ政治は変わらないという諦め、無関心が広がっていること。みっつ、もっと悪くなったら困る、なんとかやっていける現状を維持したいと多くの人が思っていること。これではないでしょうか。やっていけないのは自己責任?自公責任でしょう。

いま必要なのは、政治は変えられる、という自信をもつ人を増やすことだと思います。安倍について行けば大丈夫という期待は、自民党の中でも急速に薄れつつあります。4月7日投票の県知事選が10の道県でありますが、うち4道県では与党分裂です。4月21日の市長選・東京特別区議選はどうなるでしょうか。7月21日の参院選で、改憲勢力が3分の2の議席を確保することは困難ではないでしょうか。ぜひ今年を、安倍政権に別れを告げる年にしたいものです。